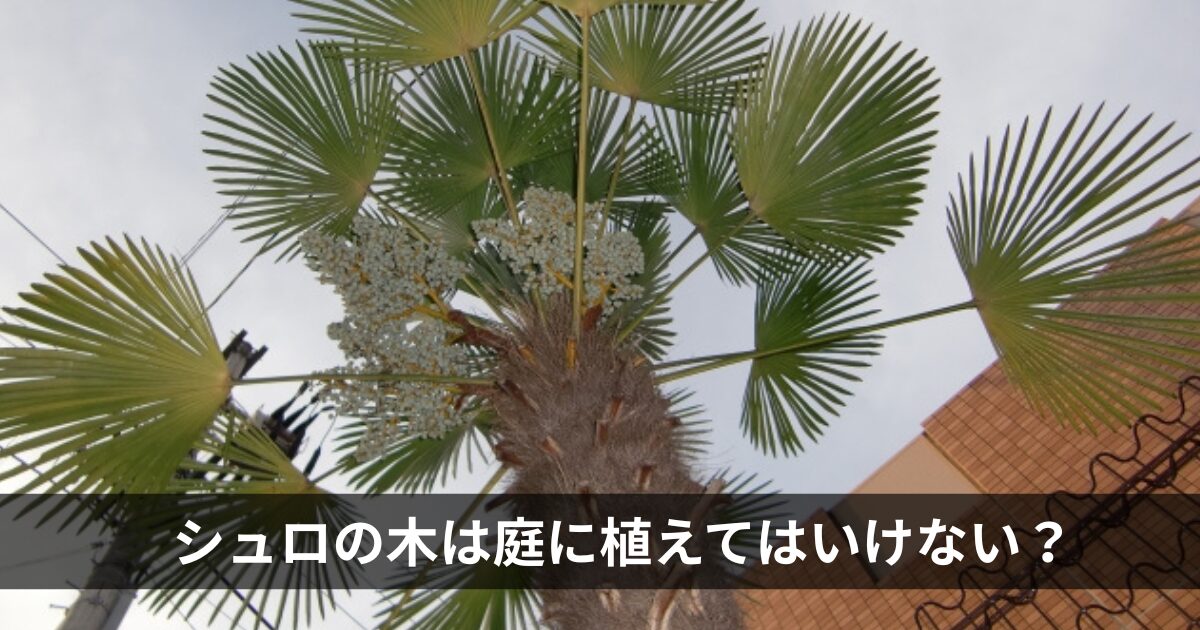

シュロの木は庭に植えてはいけないという噂を聞いたことがありませんか?

私も近所のKさんから「シュロって植えない方がいいって聞くけど、本当?」って相談されたことがあるんです。

でも実際のところ、シュロの木自体にそれほど重大な悪影響やリスクがあるわけではありません。

まず最初に要点だけをまとめると……

- 植えてはいけない理由は主に管理の手間とコストの問題

- 適切な知識と管理があれば庭木として楽しめる

- 風水的な迷信はあるが科学的根拠はない

- 最大のデメリットは成長後の伐採が困難なこと

「でも、やっぱり心配だから植えるのはやめておこうかな…」って思ってませんか?

この記事では、シュロの木の本当のデメリットと対策方法を詳しく解説していきます。

私の知り合いにも実際にシュロを育てている人がいるので、リアルな体験談も交えながらお話ししますね。

それでは、具体的にどんな理由で「植えてはいけない」と言われているのか見ていきましょう。

シュロの木を庭に植えてはいけない5つの理由

シュロの木を庭に植えることに対する懸念は、主に以下の5つの理由に集約されます。

- 成長すると非常に高くなり管理が困難

- 倒木のリスクが高い

- 剪定や伐採が極めて困難で費用も高額

- 周囲への影響と清掃の手間

- 風水的に良くないとされる迷信

ただし、これらの理由は適切な管理と対策によってある程度回避できるものばかりです。

最後に結論として、重大な欠点がないことも詳しく説明していきますね。

理由1:成長すると非常に高くなり管理が困難

シュロの木は放置すると最大10メートル前後まで成長し、一般家庭での管理が困難になります。

私の近所のTさんも、20年前に小さなシュロを植えたら「気がついたら2階の屋根より高くなってしまって、もう手に負えない」って困ってました。

シュロの成長スピードは意外と早く、環境が良ければ年間30〜50センチずつ伸びていくんです。

特に問題となるのは以下の点です。

- 幹の先端にしか成長点がないため途中で切ると枯れてしまう

- 高さを調整することができない

- 大きくなってからでは個人での管理は不可能

- 専門業者に依頼すると高額な費用がかかる

また、シュロは単子葉植物なので形成層がなく、ある程度太くなると幹の太さは変わりません。

でも高さだけはどんどん伸び続けるので、細い幹に重い葉がついた不安定な状態になってしまうんですね。

「まあ、大きくなったら切ればいいか」という軽い気持ちで植えると、後で大変なことになる可能性があります。

理由2:倒木のリスクが高い

シュロの木は根が浅く横に広がる構造をしているため、背が高くなるほど強風や台風で倒れるリスクが高まります。

実際に私の知り合いのMさんの家では、台風でシュロが根元から倒れて隣の家の塀を壊してしまい、修理費用で大変な思いをしたそうです。

シュロの根系には以下のような特徴があります。

- 主根が発達せず、細い根が浅く横に広がる

- 樹高5メートルを超えると重心が不安定になる

- 台風などの強風時に根ごと倒れやすい

- 倒れた際の被害範囲が広い

特に住宅密集地では、倒木による被害が隣家や道路に及ぶ可能性があるため注意が必要です。

保険でカバーされる場合もありますが、近所トラブルの原因にもなりかねません。

植える場所を選ぶ際は、万が一倒れても被害が出ない広いスペースがあるかどうかを慎重に検討する必要があります。

理由3:剪定や伐採が極めて困難で費用も高額

シュロの伐採作業は、他の樹木と比べて格段に困難で時間がかかります。

これは多くの人が植える前に知らない重要なポイントなんです。

シュロの幹には以下のような特徴があり、作業を困難にしています。

- 幹の表面が丈夫な繊維で覆われている

- 水分を多く含んでいて非常に重い

- 繊維がチェーンソーの刃に絡まりやすい

- 高所作業となるため危険性が高い

私が以前お世話になった造園業者さんも

シュロの伐採は本当に大変で、普通の木の2〜3倍は時間がかかる

とこぼしていました。

そのため、専門業者に依頼した場合の費用も高額になりがちです。

樹高5メートル程度でも10万円以上、大きなものだと30万円を超える場合もあります。

「植えるときは数千円だったのに、取り除くのにこんなにお金がかかるなんて…」という話もよく聞きますね。

理由4:周囲への影響と清掃の手間

シュロは枯れた葉や幹を覆う繊維が大量に落ちやすく、風で広範囲に飛散して近隣トラブルの原因になることがあります。

実際に私の近所でも、シュロの落ち葉で困っているお宅があります。

シュロが周囲に与える影響には以下のようなものがあります。

- 枯れた葉が大量に落ちて掃除が大変

- 幹の繊維(毛)が風で飛散する

- 側溝や排水溝を詰まらせる可能性

- 隣家の洗濯物を汚す場合がある

- 背が高くなると日照を妨げる

また、シュロの根は浅く横に広がるため、塀や舗装を持ち上げて破損させるリスクもあります。

特に都市部では、こうした問題が近所付き合いに影響することもあるので注意が必要です。

定期的な清掃と周辺への配慮は欠かせませんが、これが思っている以上に手間になることが多いんです。

理由5:風水的に良くないとされる迷信

風水や民間伝承では、シュロの木について以下のような迷信があります。

- 湿気を呼び込むとされる

- 家の運気を吸うと言われる

- 祖霊を呼ぶという言い伝えがある

- 寺院で使われるため縁起が悪いという見方

ただし、これらの迷信には科学的な根拠はありません。

実際には、シュロは繁栄や勝利、不変の友情を象徴する花言葉もあり、ポジティブな意味も持っているんです。

私の知り合いにも「風水を気にして植えるのをやめた」という人がいますが、気になる場合は個人の判断で決めればよいと思います。

風水的な懸念よりも、実際の管理面での問題の方がはるかに重要ですね。

【結論】場所を選ぶが長く付き合う覚悟があればOK!

ここまで5つの理由を説明してきましたが、実はシュロの木自体に致命的な欠点や「絶対NG」な理由はありません。

私が実際にシュロを育てているHさんにお話を聞いたところ、「確かに手間はかかるけど、しっかり管理していれば問題ないよ」とのことでした。

重要なのは以下のポイントを理解した上で植えることです。

- 将来的な成長を見越した場所選び

- 定期的な手入れとメンテナンス

- 倒木リスクへの対策

- 伐採時の高額な費用を覚悟すること

適切な管理体制があれば、シュロは南国風の雰囲気を楽しめる素敵な庭木になります。

「手間がかからない」という理由で放置するのではなく、責任を持って管理できるかどうかが判断の分かれ目ですね。

シュロの木は庭に植えてはいけない……と恐れる人に知ってほしいこと

ここからは、シュロの木についてもう少し詳しく見ていきましょう。

基本的な特徴から実際の育て方まで、植える前に知っておきたい情報をまとめました。

基本情報(特徴・庭植え向きの種類・価格)

シュロは正式には「ワジュロ(和棕櫚)」と呼ばれ、ヤシ科シュロ属の常緑高木です。

以下に基本的な情報をまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 学名 | Trachycarpus fortunei |

| 分類 | ヤシ科シュロ属・常緑高木 |

| 原産地 | 中国大陸(日本には平安時代に渡来) |

| 樹高 | 3〜15メートル(一般的には3〜5メートル) |

| 成長速度 | 年間30〜50センチ(環境による) |

| 耐寒性 | マイナス10度程度まで耐える |

| 花期 | 5〜6月 |

| 結実期 | 10〜12月 |

庭植えでよく使われる種類は主に2つあります。

| 種類 | 特徴 | 価格目安 |

|---|---|---|

| ワジュロ(和棕櫚) | 葉が垂れ下がる・耐寒性が強い | 小苗:5,000〜10,000円 |

| トウジュロ(唐棕櫚) | 葉が垂れない・コンパクト | 中サイズ:15,000〜30,000円 |

私がよく行く園芸店では、トウジュロの方が庭木としては人気が高いそうです。

葉がきれいに立ち上がって見栄えが良いのと、ワジュロより小さくまとまるのが理由ですね。

価格は樹高や幹の太さによって大きく変わりますが、庭植えサイズなら数万円程度で購入できることが多いです。

縁起や風水的はどうですか?

シュロの木は一般的には縁起の良い植物とされており、悪い縁起というのは一部の迷信にすぎません。

私も最初は「お寺によく植えてあるから縁起が悪いのかな?」と思っていたんですが、実際は違うんです。

シュロの縁起について詳しく調べてみると

【良い縁起・意味】

- 繁栄と成長の象徴

- 勝利を表す植物

- 不変の友情を意味する

- 長寿と健康の願い

【悪いとされる迷信】

- 湿気を呼び込む(科学的根拠なし)

- 家の運気を吸う(根拠不明)

- 祖霊を呼ぶ(民間伝承)

風水的には、シュロは「木」の要素を持つ植物として、東南の方角に植えると良いエネルギーが流れるとされています。

もちろん、これも科学的な根拠があるわけではありませんが、気持ちの問題として大切にするのも悪くないと思います。

結論として、シュロ自体に悪い縁起はありませんので、迷信を気にする必要はありません。

花が咲いたり実が付く可能性は?

シュロは雌雄異株なので、雌株を植えた場合は花が咲いて実もつきます。

実際に私の近所のシュロも毎年きれいな花を咲かせて、秋には黒い実をつけています。

シュロの花と実について詳しく説明すると

【花の特徴】

- 開花時期:5月〜6月

- 花の色:黄色がかった小さな花

- 咲き方:房状にたくさん集まって咲く

- 香り:ほとんどない

【実の特徴】

- 結実時期:10月〜12月

- 実の色:熟すと藍黒色になる

- 大きさ:小さな粒状(約5〜8ミリ)

- 食べられる:だが美味しくない

ただし、注意が必要なのは実がなると鳥が食べに来て、その結果として庭の予期しない場所からシュロの芽が出てくることです。

私の知り合いのAさんも

気がついたら庭のあちこちに小さなシュロが生えてきて、抜くのが大変だった

と話していました。

実がついたら早めに取り除くか、発芽した幼木を見つけ次第除去することをおすすめします。

花自体は南国らしい雰囲気があってきれいですが、管理のことを考えると実は取り除いた方が良さそうですね。

ベストな植える場所と育て方

シュロを植える場合は、場所選びと育て方が成功の鍵を握ります。

私が実際にシュロ栽培の経験者から聞いた情報をもとに、ステップ順に説明しますね。

植える場所の選び方

- 将来的な成長スペースを確保する

最低でも建物から5メートル、電線から10メートル以上離れた場所を選ぶ。隣家との境界からも十分な距離を取ることが大切。 - 日当たりと風通しをチェックする

半日陰でも育つが、できれば日当たりの良い場所が理想。風通しが良すぎると倒木リスクが高まるので、適度に風を遮るものがある場所がベスト。 - 排水性を確認する

水はけの悪い土壌では根腐れを起こしやすい。必要に応じて土壌改良を行い、赤玉土や鹿沼土を混ぜて排水性を向上させる。 - 地中の配管や構造物を避ける

上下水道管、ガス管、電気ケーブルなどがない場所を選ぶ。根が浅く広がるため、これらに影響を与える可能性がある。

育て方のポイント

- 植え付けは春が最適

3月〜5月頃が植え付けの適期。根がしっかり張る前に冬が来ると枯れるリスクが高まるため、生育期間を十分確保できる春に植える。 - 水やりは控えめに

地植えの場合、基本的に雨水だけで十分。夏の乾燥が続く場合のみ、月に2〜3回程度水やりを行う。過湿は根腐れの原因になるので注意。 - 年1回の施肥を行う

2月〜3月頃に緩効性肥料を株元から少し離れた場所に施す。多肥は逆効果なので、控えめな量にとどめる。 - 定期的な清掃とメンテナンス

枯れた葉は見つけ次第取り除く。幹に苔が付いた場合も清掃して風通しを良くする。これにより病害虫の発生を防げる。

私の知り合いのYさんも「最初の数年は手をかけたけど、一度根付いてしまえばほとんど手間いらずになった」と話していました。

倒れるのを防いだり成長を止める剪定方法

シュロの管理で最も重要なのが、倒木防止と成長管理です。

他の樹木とは異なる特殊な管理方法が必要なので、正しい方法を覚えておきましょう。

倒木を防ぐ管理方法

- 定期的な葉の整理

古くなって垂れ下がった葉を根元から切り落とす。重心を下げることで倒木リスクを軽減できる。ただし、新芽(成長点)は絶対に傷つけないよう注意。 - 支柱の設置

樹高が3メートルを超えたら、風対策として支柱を設置する。太い竹や金属製の支柱を斜めに立てかけ、幹と結束する。台風シーズン前には特に点検を行う。 - 根元の補強

根の周りに土を盛り、踏み固めて安定性を高める。ただし、排水性を損なわないよう、水はけの良い土を使用する。 - 異変への早期対応

幹が傾いたり、根が露出したりした場合は、被害が出る前に専門業者に相談する。

成長を抑制する方法

- 鉢植えで根の成長を制限

地植えではなく大型の植木鉢で栽培することで、根域を制限して成長を抑える。ただし、完全に成長を止めることはできないので注意。 - 成長点の除去(最終手段)

幹の先端にある成長点を切断することで縦方向の成長を止められる。ただし、この方法を行うとほぼ確実に木は枯れてしまうため、伐採と同じ意味になる。 - 栄養制限による成長抑制

肥料を一切与えず、水も最低限にすることで成長速度を遅らせる。ただし、木の健康状態も悪化するため、おすすめできない方法。 - プロによる定期管理

年1回程度、造園業者による専門的な管理を受ける。適切な葉の剪定と健康チェックにより、安全な状態を維持できる。費用は年間2〜3万円程度。

私が相談した造園業者さんも

シュロは成長を完全に止めることはできないので、定期的な管理で安全性を保つのが現実的

と教えてくれました。

枯れるリスクとその後の処分方法

シュロは比較的丈夫な植物ですが、いくつかの要因で枯れることがあり、枯れた後の処分が大変なのが問題です。

私の近所でも、枯れたシュロの処分で苦労しているお宅があります。

枯れる主な原因

- 成長点(頂芽)の損傷による枯死

- 根腐れや過湿による根系の機能不全

- 害虫(シロアリなど)による幹の内部被害

- 極端な寒さや乾燥によるダメージ

- 病気(コケや菌類の感染)

処分方法とその問題点

シュロの処分は他の樹木と比べて格段に困難です:

- 自治体のゴミ処分:多くの自治体で受け入れ困難

- 切断作業:繊維質で切りにくく、道具が絡まりやすい

- 運搬:水分を含んで重いため運び出しが大変

- 根の除去:浅く広がった根の除去作業が必要

実際に私の知り合いのRさんは、枯れたシュロの処分で専門業者に依頼したところ「15万円かかった」と話していました。

自分で処分しようとする場合は、以下の点に注意が必要です。

- 自治体のルールを事前に確認する

- 指定サイズに細かく切断する必要がある

- 繊維が飛散しないよう注意して作業する

- 近隣への迷惑を考慮する

処分の困難さも、シュロを植える前に十分検討すべき重要なポイントですね。

寿命の目安

シュロの木の寿命は非常に長く、適切に管理されれば100年以上生きることが一般的です。

これは植える前に知っておくべき重要な情報で、実質的に「一度植えたら一生もの」と考えた方が良いかもしれません。

- 自然状態では100〜200年以上生存する

- 成長は非常にゆっくりで、1メートル成長するのに約10〜30年

- 環境適応力が高く、病害虫にも強い

- 一度根付くと長期間にわたって安定して成長する

私が見たことがある最も古いシュロは、お寺にある樹齢推定150年のもので、まだまだ元気に成長していました。

寿命を縮める要因

- 成長点の損傷(台風、雪害、人為的破損)

- 根腐れや過湿による根系の障害

- 極端な環境変化(移植、土壌改変)

- 害虫や病気による幹の内部被害

シュロの長寿命は以下のような影響をもたらします。

- 植えた人の世代を超えて成長し続ける

- 将来的な土地利用計画に長期間影響する

- 管理責任が次世代に引き継がれる可能性

- 一度の判断が長期間にわたって影響する

私の知り合いのKさんも「父が植えたシュロがどんどん大きくなって、今では私が管理に困っている」という状況になっています。

寿命を考慮した植栽判断

シュロを植える際は、以下の長期的な視点が重要です。

- 30年後、50年後の成長をイメージできるか

- 次世代に管理を引き継げる体制があるか

- 将来の土地利用変更に対応できるか

- 長期間の管理コストを負担できるか

実際に造園業界では「シュロは孫の代まで考えて植えるもの」という言葉があるほどです。

一時的な南国風の演出ではなく、本当に長期間付き合っていく覚悟があるかどうかが、植栽判断の重要なポイントになりますね。

『シュロの木は庭に植えてはいけない』のまとめ

シュロの木を庭に植えることについて、様々な角度から詳しく見てきました。

結論として言えるのは、シュロの木は庭に植えてはいけないほど危険な植物ではないということです。

ただし、植える前に知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。

この記事の要点を改めて整理すると

- シュロ自体に毒性はなく、健康への害はない

- 最大のデメリットは成長後の管理困難と高額な伐採費用

- 倒木リスクや近隣への影響を考慮した場所選びが重要

- 風水的な迷信に科学的根拠はない

- 適切な管理があれば長期間楽しめる庭木になる

- 100年以上の長寿命なので長期的な視点が必要

私が実際に多くのシュロ栽培者にお話を聞いて感じたのは、「事前の知識と覚悟があるかどうかが成功の分かれ目」だということです。

南国風の雰囲気に憧れて軽い気持ちで植えてしまうと、後で大変な思いをする可能性があります。

でも、十分なスペースと適切な管理体制があれば、シュロは素敵な庭木として長く楽しめる植物でもあります。

植える前に、この記事で紹介した注意点をしっかりと検討して、後悔のない選択をしてくださいね。

■参照サイト:シュロ – Wikipedia

コメント